[摘要] 数字经济作为新一代信息技术与实体经济深度融合的产物,正在重构制造业的价值创造体系。从工业互联网平台对制造流程的智能化改造,到大数据驱动的精准供应链管理,再到人工智能赋能的个性化定制生产,数字技术的深度应用正在突破传统制造业在效率、质量和创新层面的发展瓶颈。

一、数字经济驱动制造业高质量发展的逻辑前提

数字经济作为新一代信息技术与实体经济深度融合的产物,正在重构制造业的价值创造体系。从工业互联网平台对制造流程的智能化改造,到大数据驱动的精准供应链管理,再到人工智能赋能的个性化定制生产,数字技术的深度应用正在突破传统制造业在效率、质量和创新层面的发展瓶颈。数字经济的发展与制造业高端化、智能化、绿色化发展的要求在路径、目标上具有高度一致性,数据要素的资产化重构了制造业生产要素结构,数字技术的渗透性创新重塑了制造业价值创造方式,数字平台的生态化演进优化了制造业资源配置效率。数字经济的发展从三个维度深度融入制造业高质量发展,是驱动制造业高质量发展的底层支撑。

(一)数据要素:重构制造业生产要素结构

数据是数字经济的基石,也是第五大生产要素。

第一,数据成为新型战略资源。数据作为新型生产要素,具有虚拟替代性、渗透性、非竞争性、规模经济性等特征[1],既能通过与传统生产要素融合[2],延缓或逆转传统要素边际效应递减趋势,亦可作为新型生产要素投入生产,为企业优化决策及管理、制造工艺及流程、营销及服务等提供数字化商品和服务[3]。随着数据要素资产化的进程加速,制造业传统生产范式将发生重塑性变革,推动制造企业从“设备驱动型”向“数据驱动型”转变,制造业生产要素结构从土地、劳动力、资本的传统三元组合升级为“数据+技术+资本”的新型架构[4]。

第二,数据流动释放协同价值。数据要素的价值实现依赖于跨域流动与融合应用[5]。各类智能设备、生产传感器等智能终端实时采集生成海量数据,设备运行、物流、消费等数据汇集于各类数据平台,利用数字技术加工后形成数据资产,这些数据资产在政府、企业、消费者之间快速流动,实现了设计端、生产端、消费端高效互动,推动实现供需高水平动态平衡,在此过程中数据要素的价值得以实现。这种数据流动性带来的不仅是单个企业的效率改进,更是整个产业链的协同价值提升。

第三,数据治理奠定转型基础。数据要素的高效利用要求企业建立新型治理体系。数据的质量决定数据的价值,采用准确、完整、可靠的数据,才能产出高价值的数字产品,所以对海量数据进行标准化清洗是数字经济发展趋势下企业生存的基本功,这就要求企业必须构建高效数据平台,提升数据治理能力。这种治理能力推动企业从数据采集者转变为数据运营者,为制造过程的可视化、可优化、可预测提供了底层支撑。

(二)数字技术:重塑制造业价值创造方式

数字技术是数字经济的核心,也是制造业实现高质量发展的重要工具。

第一,智能化技术重构生产范式。工业互联网、数字孪生、机器视觉等技术的融合应用,正在颠覆传统制造模式。随着数字技术的快速发展,基于物联网传感网络、机器视觉识别、多源数据融合等技术的系统集成,构建了以数字孪生为核心的智能生产控制体系,推动形成“灯塔工厂”(全要素数字化标杆)与“黑灯工厂”(全流程无人化制造)等新型生产范式,极大提升了生产效率。这种智能化的生产过程控制,使制造业从经验驱动转向算法驱动,价值创造的核心从“规模化生产”向“精准化制造”转变。

第二,网络化技术突破时空约束。“5G+边缘计算”的融合应用正在重构制造业的时空边界。5G技术凭借其高带宽、低时延传输特性,与边缘计算节点的分布式数据处理能力形成技术耦合,共同构建了具备实时远程控制与动态工艺优化的新型制造范式。数字技术的深度耦合,使离散化分布的生产单元能够实现跨地域资源协同配置,从而达成制造系统能效与资源利用率的双重提升。在此技术框架下,工业增强现实(工业AR技术)系统进一步拓展了人机协作维度,其构建的虚拟化交互界面使跨国合作成为可能,地理边界不再成为制造流程的约束,物理制造空间与虚拟决策空间深度互嵌的技术生态系统已经逐步形成。

第三,柔性制造技术响应市场需求。大数据与人工智能的结合使个性化定制走向工业化量产。在海量消费端数据支撑下,参数化建模机制得以实现,“个性定制”“一件起订”的柔性化生产模式由小批量走向了工业化量产,多种数字技术的集成运用使得实时需求快速转化为生产执行,开辟了“需求即生产”的新价值曲线。

(三)数字平台:优化制造业资源配置效率

数字平台是数字经济的枢纽架构,也是制造业高质量发展的重要载体。

第一、产业互联网平台重构协作关系。通过去中心化的网络拓扑结构,产业互联网平台将离散的制造主体(企业、供应商、客户)转化为互联互通的数字化节点。平台内置的智能合约机制与分布式账本技术支撑建立跨组织的数据可信共享通道,使设计、生产、物流等环节从线性串联转向并行协同。这种协作关系的范式转变,推动产业链从“链式分工”向“网状共生”演进,形成供需精准匹配、产能弹性调度的新型产业组织形态。

第二、供应链数字平台提升响应速度。基于全局优化的智能算法引擎,供应链平台可整合订单、库存、物流等多维数据流,构建“需求感知-资源调度-执行反馈”的闭环控制体系。通过数字孪生技术对物理供应链的实时映射与模拟推演,实现库存周转率、交付准时率的动态优化。这种数据驱动的敏捷响应机制,使制造业突破传统供应链的长鞭效应(bullwhip effect)桎梏,在不确定性加剧的市场环境中保持系统韧性。

第三、创新生态平台加速技术扩散。开放式创新平台通过知识图谱与智能匹配算法,将技术供给方(高校、科研机构等)与需求方(制造企业)纳入统一的数字创新网络。技术模块的标准化封装与即插即用接口设计,降低了技术成果的产业化门槛。平台内生的协同进化机制,促进隐性知识显性化、碎片知识系统化,形成“技术研发-中试验证-商业应用”的螺旋上升通道,显著提升全要素生产率。

二、数字经济驱动制造业高质量发展的内在机制

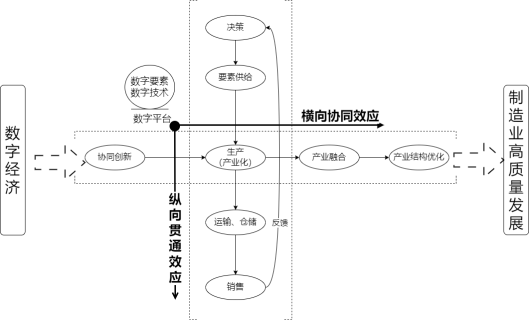

数字经济作为新一轮产业变革的核心引擎,通过重塑生产要素组合方式、重构产业组织形态、优化资源配置效率,多层次、系统性驱动制造业实现高质量发展。其内在驱动力可归结为“横向协同效应”和“纵向贯通效应”两大核心效应。“横向协同效应”指在数字平台的支撑下,数据要素和数字技术共生互促产生耦合效应,推动实现跨主体、跨领域资源共享与能力互补,驱动各类主体(政产学研等)协同创新与产业结构优化。“纵向贯通效应”则强调生产全流程的数字化穿透,实现从决策到需求响应的端到端效能提升。二者共同构成数字经济赋能制造业高质量发展的“双轮驱动”体系(见图1)。

图1 数字经济赋能制造业高质量发展的“双轮驱动”体系

(一)横向协同效应:构建开放创新的制造业生态网络

横向协同效应的本质是通过数字技术打破传统产业边界,促进知识、技术、资本等要素的跨域流动与高效配置,形成“1+1>2”的协同增值效应。其作用机制主要体现在以下四个方面:

第一,促进协同创新,实现知识共享与能力互补。数字经济通过构建开放式创新平台,推动制造业企业、科研机构、高校等多元主体形成创新共同体。首先,通过构建工业互联网平台,实现海量技术文献、实验数据、专利资源等创新资源的多方实时调取与联合分析,建立起高效的知识共享机制,切实降低重复研发成本,加速技术迭代。其次,数字孪生技术允许不同企业将核心能力模块化封装,通过虚拟协作网络实现“设计-仿真-验证”的跨组织协同,从而构建切实有效的能力互补机制。最后,智能合约技术可自动执行创新成果的收益分配规则,解决传统合作中权责不清、利益分配纠纷等问题,激发多方参与协同创新的积极性,从而构建合理持久的创新激励机制。

第二,提升科技成果转化效率,实现从实验室到生产线的无缝衔接。数字经济通过弥合创新链与产业链的“死亡之谷”,构建科技成果转化的高速通道。首先,大数据分析技术可实时捕捉制造业技术痛点与市场需求,为科研机构提供定向研发指引,科研机构因题施策,降低了无效研发几率,推动技术需求与产业要求的精准匹配。其次,数字孪生技术重塑传统中试流程。通过构建虚拟中试平台替代传统物理试验,打造数字化中试模式,极大缩短新材料、新工艺的验证周期。最后,工智能驱动的技术成熟度评估模型(TRA)可自动筛选具备产业化潜力的科研成果,并通过数字营销工具快速对接潜在客户,缩短技术实现路径。

第三,推动产业融合,实现制造业与服务业的双向渗透。数字经济催生“制造即服务”新范式,推动制造业与服务业深度融合。首先,服务嵌入制造。物联网技术实现了设备运行状态的实时监测,通过构建工业物联网,生产服务商(如设备制造商)可为企业提供预测性服务,通过分析实时产生的产线数据,主动提供故障预警与远程修复,将传统“一次性销售”模式升级为“产品+服务”的持续价值创造模式。其次,制造赋能服务。数字化的制造技术改变了传统服务业的运营思维,突破了传统服务业的地域界限。3D打印技术等数字技术的出现,推动服务由线下走上线上,由提供实物产品转向提供虚拟方案,允许服务企业按需调用分布式制造资源,实现定制化产品的快速交付。最后,两业深度融合。数字平台聚合制造、物流、金融等多元服务主体,形成“一站式”产业生态,驱动制造业和服务业生态级融合,实现从“需求-研发-产业落地”的全链条协同。

第四,优化产业结构,实现从低端同质化向高端差异化跃迁。数字经济通过催生新产业、赋能传统产业、重构产业竞争规则等,推动制造业结构向高附加值领域升级。首先,加快落后产能淘汰进程。工业大数据平台可动态监测企业能耗、排放与生产效率,为政府制定精准的产能优化策略提供数据支撑,加速高污染、低效益企业的退出。其次,催生新型产业集群。人工智能驱动的产业链图谱分析工具可识别技术关联度高、市场潜力大的细分领域(如半导体材料、工业机器人等),引导资本与政策资源定向倾斜,催生专业化、精细化产业集群。最后,提升产业韧性。区块链技术构建的分布式供应链网络,支持企业快速切换供应商与物流渠道,增强应对地缘政治风险与市场波动的能力。

(二)纵向贯通效应:实现制造全流程的数字化穿透

纵向贯通效应聚焦于制造流程上下游的深度整合,通过数据要素的纵向流动与智能决策的全局优化,实现从要素供给到终端需求的全链条效率跃升。其核心机制涵盖以下六个维度:

第一,决策管理维度。数字经济将传统“经验决策”升级为“数据+算法”驱动的智能决策模式,实现数据驱动的全局智慧决策,提高决策效率。工业数据交易平台通过隐私计算技术,在保障企业数据主权的前提下,促进设备运行数据、工艺参数等要素的跨企业流通与价值挖掘,有效推动数据要素流通。机器自主学习算法,对历史数据与实时数据进行深度挖掘和关联分析,建立集需求预测、产能规划、风险预警等于一体的智能决策模型,辅助管理层做出科学决策。基于强化学习的决策引擎,可自动生成生产排程、采购计划等方案,通过模拟环境的有效性验证和接受需求端实时的反馈进行自主优化,实现了决策的动态调整,推动决策闭环迭代。

第二,要素供给维度。数字经济重构生产要素的供给模式,实现了各类要素的精准匹配和动态配置,破解传统制造业的资源错配难题。从数据要素看,通过构建工业数据交易平台,采用隐私计算技术等数字安全技术,可以在保障企业数据主权的前提下,促进设备运行数据、工艺参数等要素的跨企业流通与价值挖掘,实现数据要素的安全高效流通。从劳动要素看,数字孪生技术的普遍应用有助于构建差异化虚拟培训场景,动态适配各类岗位需求,帮助员工快速掌握新设备操作技能,提升劳动力质量;同时,零工经济平台等数字化劳动市场平台,使技术人才跨企业共享成为可能,有效缓解关键岗位人才短缺压力,提升高素质劳动力的供给;数字经济的发展催生了人才柔性供给新模式,提升了劳动力资源的配置效率。从资本要素看,区块链智能合约与供应链金融平台结合,可根据企业实时经营数据自动授信,降低融资门槛与成本,实现了资本精准投放。

第三,生产执行维度。数字技术推动制造业从“以设备为中心”向“以数据为中心”转型,重塑传统制造流程,推动从“刚性生产”到“柔性智造”的转变。模块化数字产线支持快速切换产品规格,满足小批量、多品种的定制需求,让柔性化生产更具市场价值。人工智能算法实时优化工艺参数(如温度、压力等),可以在保证质量的前提下,将能耗与废品率降至最低。数字孪生技术模拟不同生产方案的碳排放与资源消耗,自动选择最优绿色工艺路径,有效推动制造工艺绿色演进。

第四,流通仓储维度。数字经济打造透明、弹性、高效的供应链体系,实现供应链的敏捷响应与可视化管理,全流程赋能优化流通环节。利用大数据分析等数字技术构建多维度需求预测模型,可对终端销售数据、社交媒体舆情、宏观经济指标等进行整合分析,为供应商提供需求穿透式预测服务,指导供应商提前备货。采用物联网技术的各类物联网设备,可实时监控在途物资与仓储状态,结合AI算法自动生成补货策略,实现库存周转率提升与资金占用降低的双重目标。广泛应用路径优化算法,动态规划运输路线,可大幅降低交通状况、天气等因素对商品配送的影响,有效降低配送成本,实现物流智能调度。

第五,消费需求维度。数字经济推动制造业从“生产导向”转向“需求导向”,实现供需精准匹配。通过搭建C2M(Customer to Manufacturer)平台,消费者可直接参与产品功能定制,将个人诉求融入生产决策,通过参数化设计工具生成个性化方案并自动传递至生产系统。采用数字技术对用户行为数据进行深度挖掘,可辅助企业进行场景化产品开发,通过精准识别细分场景需求(如户外极端环境下的设备防护),定向开发高附加值产品。数字技术提供动态定价策略,通过利用强化学习算法分析市场竞争态势与用户支付意愿,为企业提供实时调整产品价格与服务套餐的决策建议,最大化市场渗透率与利润空间。

第六,市场反馈维度。数字经济构建“市场-决策(研发)-生产”的实时反馈环路,加速产品迭代与质量提升,实现了制造全流程闭环迭代与持续改进。通过嵌入式传感器与AI质检系统,可对产品质量进行实时监控,产品缺陷数据即时反馈至设计部门,驱动工艺改进。自然语言处理技术等大数据分析技术,可深度搜寻分析各渠道产生的市场反馈信息(如电商评论、客服记录等非结构化数据),提出产品改进方向的决策建议,为企业提供产品创新灵感。

(三)横向协同与纵向贯通的耦合效应

数字经济的横向协同效应与纵向贯通效应并非孤立存在,而是基于数字平台的支撑,通过数据要素的流动与数字技术的渗透形成深度耦合。这种深度耦合效应体现在三方面。

第一,数据要素的互联互通。横向协同产生的跨域数据(如跨界技术专利、供应链金融信息等)与纵向贯通积累的产业链数据(如生产参数、用户行为等)在工业大数据平台上融合,形成涵盖制造全域的信息图谱,支持更复杂的决策优化。

第二,数据技术的交叉赋能。横向协同培育的共性技术(如人工智能算法、区块链协议等)可快速复制到纵向产业链的各个环节,而纵向贯通沉淀的“干中学”经验(如精密加工工艺、供应链管理经验等)又可反哺横向生态的能力建设。

第三,制造价值的循环增值。横向协同通过资源整合产生规模经济,纵向贯通促进效率提升实现范围经济,二者的协同作用推动制造业从“单一价值点突破”向“全生态价值网络”跃迁。

数字经济通过横向协同效应打破产业边界、激发创新活力,通过纵向贯通效应重塑价值链、提升系统效率,二者的有机融合共同驱动制造业向高端化、智能化、绿色化方向高质量发展。在这一过程中,数据要素成为连接协同与贯通的核心纽带,数字技术则扮演着价值创造的“倍增器”与“连接器”,数字平台成为各类耦合效应产生和发挥作用的重要载体。未来,随着5G、量子计算等新一代数字技术的成熟,横向协同的广度与纵向贯通的深度将持续扩展,最终推动制造业形成“全球互联、实时响应、自我进化”的全新生态体系。(作者:刘溪,河南省项目推进中心中级经济师)

参考文献:

[1][5]吴海军,郭琎.数据要素赋能制造业转型升级[J].宏观经济管理,2023,(02):35-41+49.DOI:10.19709/j.cnki.11-3199/f.2023.02.002.

[2]崔祥民,张子煜.数字经济、生产要素结构和地区价值链地位攀升[J].商业研究,2023,(05):100-110.DOI:10.13902/j.cnki.syyj.2023.05.006.

[3]李黎,雍会,王磊,等.数据要素嵌入、双元创新与制造业转型升级[J].统计与信息论坛,2024,39(04):31-45.

[4]李治国,王杰.数字经济发展、数据要素配置与制造业生产率提升[J].经济学家,2021,(10):41-50.DOI:10.16158/j.cnki.51-1312/f.2021.10.005.